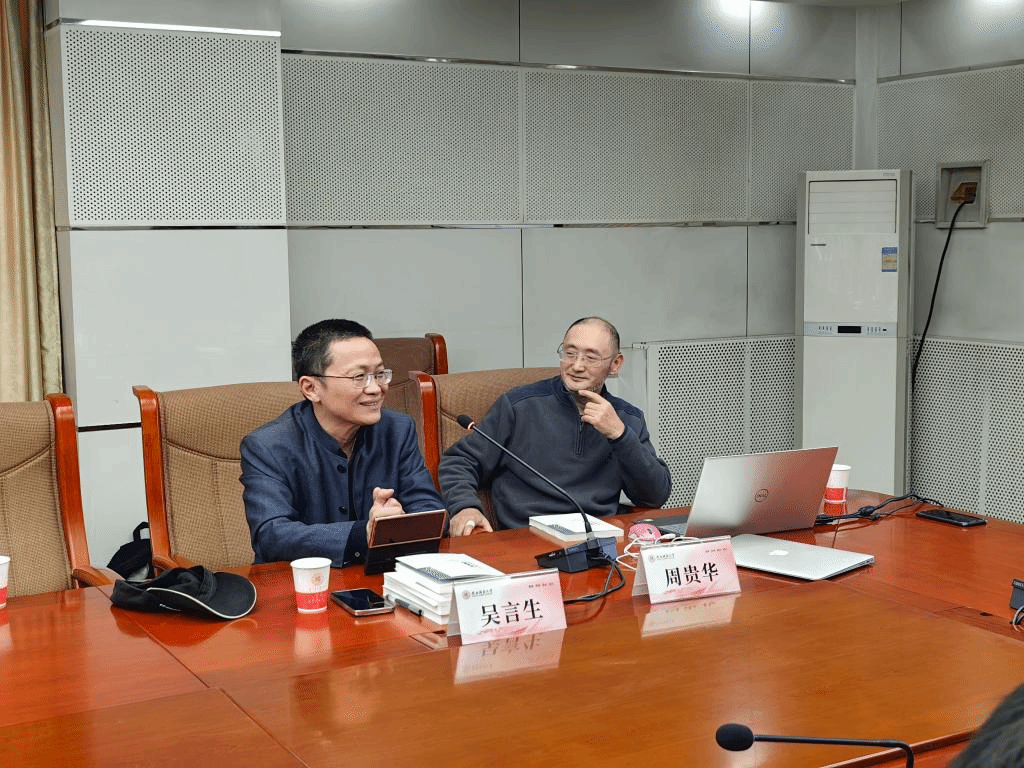

2023年4月27日下午,中国社会科学院哲学研究所、中国社会科学院大学哲学系周贵华教授受邀主讲“天坛讲座”第40讲,题为《佛教学问的两种进路》。本次讲座由陕西师范大学文学院教授、佛教研究所所长吴言生教授与谈,陕西师范大学宗教研究中心李光起老师主持,讲座以线上、线下同步的形式举办,有近200位师友在线上参加了本次讲座。

讲座开始前,周贵华教授向宗教研究中心与吴言生教授分别赠送了《佛教义学——基于佛教本位的学问》《佛教义学研究》(辑刊)等佛教义学著作,肖建原教授、许潇副教授代表宗教研究中心向周教授表达了感谢。

讲座内容主要分为三个部分。首先,周贵华教授说明了佛教学问的两种开展方式。在古代传统文化背景下,只有佛教自身开展的佛教学问。在现代学术背景下,存在佛教自身开展的佛教学问与学术开展的佛教学问这两种学问,二者共同构成完整的佛教学问空间,并体现了佛教学问的两种进路,即“自位开展”与“他位开展”。随后,周教授区分了佛陀所说教作为“道学”与通过后世弟子的传承、研究、开展所形成的“道学问”这两个层面,并依据经论详细阐述了佛教作为道学问的确立、层次结构、内容结构以及其在印度开展各个阶段。

随后,周教授介绍了佛教义学在中国的建立与开展过程。佛教传入中国以后,逐渐在精英阶层形成了“理道佛教”,并开始以汉语中“义学”一词指代佛教本位学问。随着古代佛教义学的发达,“义学”一词也转变为佛教道学问的专用术语。周教授将佛教义学在中国的开展分为五个阶段:翻译与格义阶段、正义与义解阶段、造论与立宗阶段、释宗与宗派化阶段、反思与多元化阶段。

最后,周教授从佛教义学与佛教学术各自的特质出发,从根本性质、认知立场与能力、方法论等多个方面阐述了佛教义学与佛教学术之间的差异,并进一步论述了二者共存的可能性。周教授认为,佛教的学问空间一定是两种学问并存的,并且二种学问应构成一种良性的和合关系。面对现时代的文化环境,现代佛教义学须有新形式与新内容的开展,除了传统宗派义学的开展外,还要有超越宗派的学科化开展。

在与谈环节,吴言生教授回顾佛教义学开展的历史,用“影响大”“知见正”“难度高”九字高度概括了周贵华教授在佛教义学研究方面做出的贡献,并对未来有志从事佛教义学研究的学者提出了三个问题,即:现代佛教义学研究怎样才能走得远?世俗界的学者如何能胜任佛教的内学研究?现代佛教义学研究有可能在哪些方面产出杰出成果,这些成果又会在教界产生怎样的影响?最后吴老师发出“现代义学研究道阻且长”的感叹,并再次肯定了周贵华教授在佛教义学领域所作工作的重大意义。

最后,讲座在与会师生的掌声中圆满结束,我中心师生与周贵华教授、吴言生教授合影留念。

供稿人:焦洁,李翔